2025.04.18

核不拡散・核セキュリティの仕事とは?

知ってもらいたいニッチなジャンル

日本は非核兵器国ですが、非核兵器国にとっての「核不拡散」とは、原子力を平和利用のみに使っていること、核兵器へ転用していないこと、核兵器開発プログラムを持っていないことを国際原子力機関(IAEA)を通じて国際社会へ示していくことです。

一方「核セキュリティ」とは、原子力事業者等が保有する核物質や施設をテロリストなどから守ることで、医療・農業・工業で使う放射性物質も対象になります。

原子力に関わる仕事のなかで、「核不拡散・核セキュリティ」はあまり知られていないニッチなジャンルですが、職場の異動や人との出会いがきっかけで、私は、言わば偶然この分野でキャリアを積むことになりました。

でも、いざそこに足を踏み入れてみると、「核不拡散・核セキュリティ」は、国際貢献や日本の国益にも繫がるたいへんやりがいのある仕事でした。

ですから、「核不拡散・核セキュリティ」の仕事について、一人でも多くの方に知ってもらえたらうれしいです。

日本の放射線量情報を世界へ発信

1986年4月26日、チョルノービリ(チェルノブイリ)原子力発電所事故が発生しました。

このとき私は大学2年生で化学を専攻していましたが、日本でもチョルノービリ起源の放射性セシウムが干しシイタケから検知されたという報道に関心を抱き、核反応や放射線に興味をもつようになりました。

それまで学んでいたのは、原子核を取り囲む電子の変化による化学反応であり、原子核の外側の世界でした。

ですから、原子核そのものが崩壊することがあり、そのときに放射線が放出されるという核反応の世界を知って、なんてユニークな現象なんだろうと思ったんです。

その純粋な興味から、大学院では環境放射能の研究を行いました。

卒業後は研究経験をいかし、動力炉・核燃料開発事業団(現・日本原子力研究開発機構、以下JAEA)に就職。

約10年間、主に環境放射線モニタリングの仕事に従事し、モニタリングポストのメンテナンスやデータ分析、技術開発など、現場での実務経験を積みました。

そのころ、世の中ではインターネットが一般に広く普及しはじめました。

私たちもネット上で、環境放射線量データをリアルタイムで発信することになり、他に先駆けて英語でも発信を開始しました。

この英語版データが米国サンディア国立研究所(SNL)の目にとまり、JAEAにアジア太平洋地域の放射線情報やデータを世界へ発信するプロジェクトへの参加を求めてきました。

そこで、環境放射線の専門家として私がアメリカへ派遣されることになりました。

米国サンディア国立研究所は、国家安全保障の科学技術研究を行っている機関で、「核不拡散」は重要なテーマの一つです。また、安全を確認するための環境放射線量のデータ開示は、核物質の適切な使用を証明する「核不拡散」の取り組みにもなっているので、私は、自然な流れでこの分野に足を踏み出していたんです。

日本より楽だったアメリカでの子育て

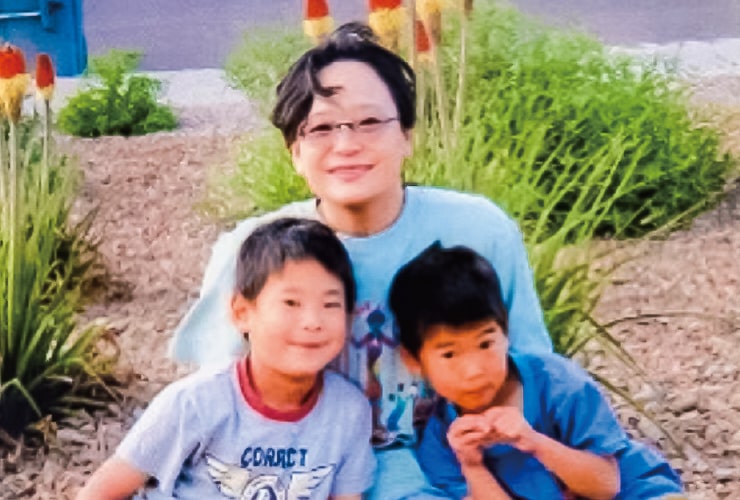

アメリカのニューメキシコ州アルバカーキにあった研究所へは、7歳の長男と5歳の次男も連れて行きました。夫に託す、実家に預ける、子供たちの意見に従うなどの選択肢もありましたが、親の一存で、有無を言わせず二人の手を引っ張って行ったという感じです。子供に選ばせてはその責任を押しつけることになりますし、あくまで親としての私と夫の責任で決断すべきだと思いました。

長男は当初は英語がわからず、泣きながら宿題をやっていましたが、2ヵ月ほどで新しい環境に慣れ、楽しく通学するようになりました。

敬虔なクリスチャンの多い土地柄で、困っている子(隣人)を見たら助けずにはいられないという、地域の方々の暖かいフォローのおかげです。

朝は、次男が通う私立小学校のキンダーガーデンのカフェテリアに二人を連れていけば、そこで朝食を食べさせてくれて、始業時間まで過ごします。長男は、そこからバスで小学校へ送迎してもらえるので、私は仕事帰りに同じ場所へ二人を迎えに行くだけ。

出張のときは、クラスメートのお家が子供たちを快く預かってくれましたし、子育ては、日本にいるときよりもずっと楽でした。

子育てと仕事の両立は今の時代でも大変ですし、子連れの海外勤務なんてハードルが高いと思うかもしれませんが、「案ずるより産むが易し」。どんなことでも、心配するよりまずは実行してみれば、案外上手くいくものです。

国際機関へのチャレンジ

約1年半滞在したアメリカから帰国した後は、核不拡散・保障措置グループに配属され、本格的に「核不拡散」に取り組むことになりました。

グループ名の「保障措置」とは、IAEAが査察などを実施し、当該国の核物質が核兵器に転用されていないことを確認するための検認制度です。ですから、必然的にIAEAの対応や国際協力、それに関わる技術開発などが主な業務になりました。

そうした仕事環境は国際的ではありましたが、今度はIAEAのような国際機関で働いてみたいと思うようになりました。

国際機関の採用試験には世界中から受験者が集まるので、まずアピールポイントにもなる博士号を原子力国際専攻で取得しました。その後勧めてくださる方がいて、包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)の採用試験を受けました。狭き門ではありましたが、勤務先や外務省の

支援もいただき、3回目の受験で、幸運にも合格率300倍という難関部所に合格することができました。

赴任地はCTBTO本部があるオーストリアのウィーンで、JAEAからは休職出向という形で、CTBTO国際監視制度局技術開発課の放射核種専門官として約6年勤務しました。

「核不拡散」の国際プロジェクトに取り組む

包括的核実験禁止条約(CTBT)は1996年に採択されましたが、イランや北朝鮮など9ヵ国が批准していないため未だ発効されていません。

そうした状況下でのCTBTOの役割は、条約の批准を促進するとともに検証制度を構築し、条約発効後すぐに運用できるようにすることです。

そのためCTBTOは、核爆発の兆候を監視する施設や分析施設を世界中に有して運用し、疑わしい出来事が発生した場合に行う現地査察のための整備も行います。

赴任前の2013年、北朝鮮で3回目の核実験があり、日本でもこの核実験由来と思われる放射性希ガスが観測されました。その後も2017年まで計6回の地下核実験が行われ、CTBTOは日本政府と連携して日本の観測施設の検知能力を高めるために、JAEAとも協力して可搬型の装置を日本国内に設置しました。

赴任中は、こうしたさまざまな「核不拡散」の国際プロジェクトに携わりましたが、中には国ごとの思惑や政治がからむ難しい交渉もありました。

国際プロジェクトのマネージメントは時に困難な状況にもなりますが、これまでのキャリアでの経験が役に立ち、前向きに取り組むことができたので、この仕事は自分に向いていると改めて感じました。

核不拡散・核セキュリティ総合支援センターの役割

CTBTOからの帰国後は、JAEAの核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)に勤務し、現在はセンター長を務めています。

ISCNの主な役割は、長い経験と知見をいかした「核不拡散・核セキュリティ」分野における技術開発、政策研究、人材育成支援などです。

中でもアジア諸国を対象とした、専門家の人材育成支援活動は重要な取り組みの一つです。

この活動では、アジア各国の研修生をISCNのある茨城県東海村に招き、専用の施設と独自に開発したカリキュラムを用いたトレーニング、セミナー、ワークショップを実施しています。相手国に赴いて実施することもあります。

「ISCN実習フィールド」には、実際の原子力発電所などで使用されている核物質防護機器が設置されているので、研修生は、フェンスや侵入検知センサー、入退室管理などの実機に触れながら、実践的な講習を受けることができます。

また、バーチャル空間上に仮想の原子力施設を構築し、バーチャルリアリティ(VR)を使用した「核セキュリティ」や「保障措置」関連の演習も行っています。

日本が原子力を利用して利益を得ている限り、その恩恵に対し、国際社会の一員として果たすべき義務と責任があります。

そうした認識から、私たちは自らが持つ施設や専門性を使って、責任ある原子力平和利用の重要性を伝えるという国際貢献活動を行なっているんです。

部門トップのセンター長として

日本は女性の管理職比率が低いですから、女性のセンター長としての思いを聞かれることがよくあります。でも、女性の管理職だからということを意識したことはありませんし、性別は関係なく、常に井上尚子だからという私自身を意識して仕事に取り組んできました。

その私自身は少々天邪鬼な性格なので、華やかに見える研究職より地味な技術職を選び、ニュースに良く出るIAEAより知られていないCTBTOを選び、今の場所にたどり着きました。

あまり人が選ばないニッチなジャンルで、好きなことより、得意で向いていることに取り組んできたんです。

それが、効率的にキャリアを積むことにつながり、結果的に良かったと思います。

その過程ではもちろん、不条理なことや困難なこともありましたが、

そんなときはネガティブワードを使わず、ポジティブワードで話すよう心掛けてきました。

たとえば、「すみません」と言わず「ありがとう」と言ってみれば、前向きな気持ちが周囲に伝わり、手を差し伸べくれる人が必ず現れます。

そうやって私を支えてくださった、全ての方々に心から感謝しています。

そして今は、センターのスタッフのみなさんへの感謝の思いで一杯です。人事評価をしていると、一人ひとりがいかに自らの責任を果たそうと取り組んでくれているかが見えて、有り難くて仕方ありません。

だからこそ、すべてのスタッフが前向きに仕事に取り組めて、その成果を最大化できるような組織にしていきたいと思っています。

あと1年あまりで役職定年を迎えますが、そのあとは、できれば再び国際機関で働いてみたいです。

「科学」と「政治」がせめぎ合う国際舞台で、ワクワクドキドキしながら、もう少し仕事を続けていくことができればうれしいです。

(この記事の内容は、インタビュー当時のものを掲載しています)