2025.08.27

原子力の安全を支える「確率論的リスク評価」

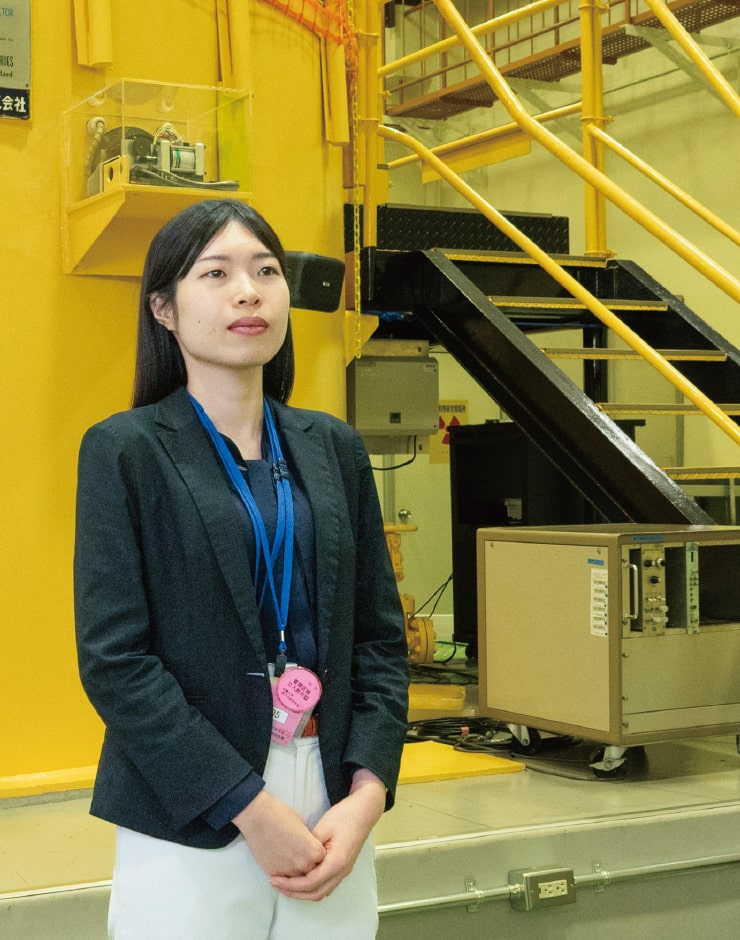

知ることの楽しさを覚えた子供時代

「お父さん、お空はどうして青いの?」

子供のころ、そう聞くと、父はすぐに教えてくれました。正確な答えを覚えてはいませんが、たぶんこんな風に。

「太陽の光には、本当は赤や青や黄色やいろんな色がかくれているんだ。その光が空気にあたると、青い色だけがいっぱいに広がるから、お空は青く見えるんだよ」

物心がついて周囲の現象に関心を持つようになると、子供たちは不思議に思うことを質問しますが、突然聞かれたら、大人は少し戸惑うかもしれません。

でも、幸運なことに、私の父は高校の物理教師で、母も高校で生物の非常勤講師をしていたことがあり、両親ともに理系でしたから、不思議に感じる自然のしくみや身の回りの変化を、すぐに教えてもらえるという恵まれた環境で育ちました。

とはいえ両親は、歴史に興味を持てば歴史書を買ってくれたり、博物館に連れて行ってくれたり、理系だけに偏ることなくさまざまなジャンルに興味を持てるようにもしてくれました。

そのおかげで、好奇心旺盛だった私は、知らないことを学んだり、新しいことに興味を持ったりすることの楽しさを感じながら成長しました。

大人になった今でも、臆することなく新しいことへのチャレンジを続けられているのは、子供時代のそんな経験があったからこそ。

ですから、両親にはたいへん感謝しています。

iPS細胞を知り進路を決定

高校生になり、そろそろ進路を決める時期になっていた2012年、山中伸弥教授が、iPS細胞の開発でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

私は、そのときはじめてiPS細胞を知り衝撃を受けました。

一つの細胞が、他の種類の細胞に変化することができるなんて、すごい技術だと思いワクワクしたんです。

自分もiPS細胞に携わり、世の中の役に立つような研究をしてみたい。

そんな思いから、進路の方向性や目指す大学も決まり、最終的に近畿大学の理工学部生命科学科に入学しました。

実は、近畿大学は第一志望の大学ではなかったので、私には浪人をするという選択肢もあり、両親も認めてくれていました。

でも、貴重な1年を同じ勉強をして過ごすより、新しい環境で、新しい知識を得ることに使いたいと思いました。

そう決めたことで、学生生活はポジティブで充実したものになり、その結果、「原子力」という新たな世界を知ることにもなりました。

新たな世界が開けた「原子力」との出会い

近畿大学は就職に直結する資格取得や学内支援が充実していて、入学直後のオリエンテーションでも、「放射線取扱主任者」という国家資格についてのガイダンスがありました。

未知の分野でしたが、就職に有利と聞いて挑戦してみようと思い、「放射線取扱主任者」取得のための無料講座に参加しました。

その講義を担当していたのが、原子力研究所の若林源一郎先生でした。

講義の後で若林先生は、近畿大学には国内の大学では2大学にしかない研究用原子炉があり、学生も利用しているので見学できますよと言って、原子炉を案内してくださいました。

でも、このときはまだ「放射線」の話を聞いても、原子炉を見学しても、「なるほど、こういうものもあるのか」と思ったぐらい。正直に言えば、iPS細胞を知ったときのような衝撃はありませんでした。

それでも、大学に入学するとき、この4年間は新しいことを知るために時間を使おうと決めていたので、「原子力」や「放射線」について私なりに勉強してみることにしたんです。

大学でのサークル活動は、原子炉を一緒に見学した友人に誘われ「エネルギー研究会」に入部しました。

「原子力」や「放射線」を独学で学ぶのは難しそうだと思ったので、同じテーマに興味を持つ仲間がいれば心強かったからです。

暮らしに役立つ「放射線」

「エネルギー研究会」のサークル活動では、エネルギー施設の見学会に参加したり、工学好きの男子学生から原子力発電のプラント構造を説明してもらったり、「原子力」を学ぶ機会が多くありました。

そんな中で、私は生命科学を専攻していたので、「放射線」の人体への影響など、生物学的な側面から「原子力」の世界を探ってみることにしました。

自分なりの勉強を進めていく過程で、「放射線」は、ジャガイモの芽止めやタイヤを強くする加工、ビルや橋の中を調べる非破壊検査、空港でのX線検査など、幅広く利用されていることを知り、社会に役立つ技術としての「放射線」に興味が湧いてきました。

サークル活動と並行して、原子力研究所へもよく足を運びました。

若林先生が、原子炉での放射線計測の実験などを見学させてくださったからです。

先生は、実験に関する事前講義もしてくださったので、「放射線」に興味を持ちはじめた私には、貴重な学びの場となりました。

もちろん、専攻していた生命科学科の授業や、iPS細胞に繫がる細胞培養の実験なども面白かったのですが、しばらくすると、勉強のために訪れるようになった、原子炉での実験を見学する方が楽しくなってしまいました。

恩師である若林源一郎先生のこと

3年生になると卒業研究がはじまり、学生はそれぞれの研究テーマに応じた研究室に所属します。

同級生の多くが、遺伝子や細胞など生命科学系のテーマを選ぶなか、私は迷わず原子力研究所への所属を希望し、若林先生に師事しました。

卒業研究に選んだテーマは「放射線計測技術の開発」です。

若林先生は、優れた研究実績があるだけでなく教育にも熱心で、研究所の原子炉を国内外の学生や技術者に開放し、原子炉を扱う実践的なカリキュラムを指導されていました。

私たち学生の疑問にもいつも丁寧に応じ、興味を持ったことには何でもチャレンジさせてくださいました。

4年生になったとき、私は、卒業研究の成果を学会で発表したいと先生に相談しました。

取り組んできたことを人に伝えるのは大切ですし、学会のような場で専門分野に精通した方々と交流することによって、自分の知識をさらに深めることができると思ったからです。

先生は、そんな私の思いを受け止めてくださり、「それでは、学会で発表できるように研究を進めていこう」と言って、実験だけでなく、発表に向けた文章の添削などにも多くの時間を割いて指導してくださいました。

発表当日は、それまでの先生のサポートのおかげで緊張せず平常心で臨めましたが、後から、先生の方が緊張したと聞き、それほどまでに親身に指導していただいたことに、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

大学卒業後は近畿大学大学院総合理工学研究科に進学し、原子力研究所に所属して、若林先生の元で2年間同じ研究を続けました。

その後は博士号取得を目指すことも考えましたが、「外の世界を知り、社会人としての経験を積むことも大事だよ」という先生の助言に従い、就職の道を選ぶことにしたんです。

若林先生とは社会人になった現在でも交流があり、原子力研究所のバーベキュー大会に誘っていただいたり、仕事を続けながら博士号の取得を目指すことなどを相談しています。

若林先生は、常に信頼できる相談相手であり、変わらぬ応援者であり、先生との出会いが、私の人生の大きな転機になったことは間違いありません。

「確率論的リスク評価」とは?

株式会社原子力エンジニアリングは、原子力発電所の建設から運転・保守、プラント廃止に至るまで、幅広い領域で信頼性を高めるための技術的な取り組みを行っています。

私はこの会社で社会人としての第一歩を踏み出し、入社以来ずっと解析サービス本部のリスク評価グループに所属し、原子力発電所の「確率論的リスク評価(Probabilistic Risk Assessment 以下、PRA)」に携わる業務に従事しています。

「PRA」は、事故や怪我といった何か悪いことが発生することを想定し、その発生の可能性や影響がどれくらいあるかを科学的に計算し、数字で評価する方法です。PRAの評価結果は対策案の検討や対策の導入判断に活用されます。

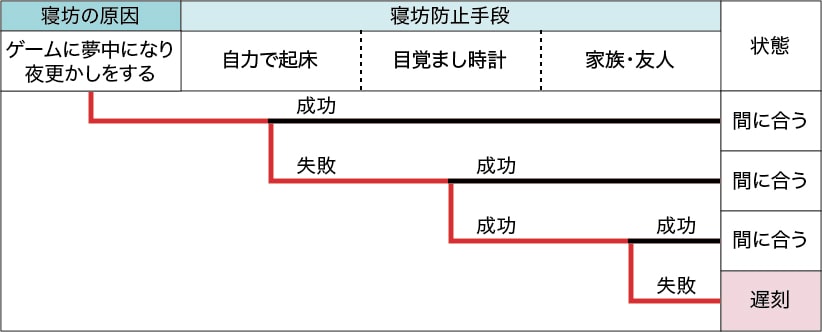

寝坊による遅刻を例にして「PRA」の手法を説明してみます。

ゲームに夢中になり夜更かししてしまい、翌朝寝坊してしまうかもしれないとします。

寝不足でも自力で起きられることもあるし、目覚まし時計を使用すれば寝坊する確率は下がるでしょう。また、前もって家族に「起こして!」と頼むこともできるでしょう。

自力で起きられず、目覚まし時計は故障し、家族が起こしてくれなかった時が遅刻になります。

このように、PRAでは「寝坊」という原因から「遅刻」という好ましくない状態に至るプロセスを分析します。そして、それぞれが起こる頻度や確率を見積り、好ましくない状態に至る可能性の大きさを評価します。

最後にそれらの数値的根拠に基づいて、事故の発生確率や影響を小さくするために何ができるかを考えます。

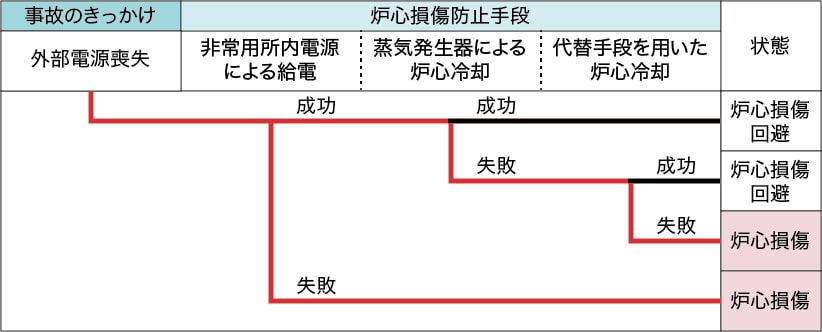

原子力発電所では、この「PRA」を導入することで、さまざまな異常事象や設備の故障がどの程度の頻度で発生し、どのような影響を及ぼすかを定量的に評価し、数値に基づいて重点的な対策を講じています。

イベントツリー図(寝坊のPRA)

イベントツリー図(原子力発電所のPRA)

原子力発電所には高度な安全対策が必要ですが、それには多大な費用と時間がかかります。ですから、限られたリソースをどこに優先的に投入すべきかの判断が非常に重要なのです。

私たちの役割は、「PRA」の手法を用いて原子力発電所の効率的な安全対策の立案や実施を支援し、科学的で合理的な意思決定を支えることです。

その責任を果たすため、知見の蓄積と技術の向上に努め、チーム一丸となって日々の業務に邁進しています。

社会人として成長するために

「PRA」については、学生時代に専攻していた放射線計測とは異なる分野ですから、入社したときには全く知識がありませんでした。でも、新人研修のとき、「PRA」について丁寧に説明してくれた先輩の高い専門性と技術力に感銘を受け、同じ部署への配属を希望しました。

大変かもしれないけれど、高度な知識やスキルを持つ方々と共に働き、あえてレベルの高い環境に飛び込むことで、自分自身を成長させることができると思ったからです。

はじめは知らないことばかりで失敗も多かったのですが、先輩は見放さず、自らの経験も交え、どうすればうまくいくかを教えてくれました。

仕事への取り組み方も一から指導してくださり、物事を多方面からバランスよく考える「多角的視点」が重要であることを学びました。

そんな先輩のサポートのおかげで、「PRA」を用いた原子力発電所の安全性向上に関する議論にも、参加することができるようになりました。

入社6年目となった今では、今度は私が後輩を支える立場となり、先輩に教わり励まされたように、自分の経験を伝えながら、後輩が安心して業務に取り組めるようなサポートを心がけています。

出会いに感謝し、次の挑戦へ

私は本当に、人生の節目ごとに素晴らしい人とのご縁に恵まれ、支えられてきたと実感しています。なかでも、学生時代に出会った若林先生の存在は、私の進む道を大きく方向づけてくれました。もしそうした出会いがなければ、今の私はなかったかもしれません。

これからは、そんな数々の出会いに感謝し、仕事はもちろん、さまざまな場面で少しでも人の役に立つような活動をしていきたいと思います。

WiN-Japanの活動もその一つです。

日本では、原子力で仕事をする女性がまだまだ少ないですから、男子学生より女子学生の方が、この世界へのハードルを高いと感じるかもしれません。

頼れる人が誰もいない所に飛び込むのは勇気のいることですから、そんなときは、ロールモデルとなって、挑戦する背中をそっと押せるような存在になれればうれしいです。

自分自身については、これからも新しいことへの挑戦を続けていきます。

海外出張の機会もあるので、週末は語学学習に励んでいるところで、さらに視野を広げるために、海外でも人との交流を広げていきたいです。

そして、知識を深める努力をしながら、専門性を高め、より信頼されるエンジニアとして成長していければと思います。

(この記事の内容はインタビュー当時のものです)